当事者インタビュー

今回は、家族から突然引き離された一人の父親、田中けいたさん(仮名)の声を、インタビューを通じてお届けします。実の父親である彼がなぜ子供たちと会えないのか、その実情を探ります。

インタビュアー(I): こんにちは、田中さん。本日はお話を聞かせていただきありがとうございます。さっそくですが、現在の状況について教えていただけますか?

田中けいたさん(T): はい、私は東京都に住む普通のサラリーマンですが、今は「別居中の親」という立場に置かれています。半年前、妻が小学生の娘たちを連れて突然家を出て行ってしまいました。離婚はまだ成立していません。

I: 奥様が突然出て行かれるというのは、予想外だったのではありませんか?

T: 正直、直前まで夫婦喧嘩をしていたので少し予想はしていました。しかしながら、離婚が成立していないのに子どもたちとほとんど会えなくなるとは全く予想外でした。半年間で娘たちと会えた時間は、合計でたった30分です。

どのように連れ去られたのか

I: 半年前、子どもたちが連れて行かれたとき、どのような状況だったのでしょうか?

T: 妻からのモラハラに耐えかねて、数日前から、私は一人でカプセルホテルに滞在していました。ただ、毎日自宅に戻って、昼間は自宅で仕事をしていました。そんな中で妻は突然子どもたちを連れて出て行き、その翌朝に「家族と相談してしばらく実家で過ごすことにした」とのLINEメッセージがきました。私も家族なのに、妻が相談した相手は義母や義兄たちだけでした。

I: 奥様のご実家は近いのでしょうか?

T: 私の自宅と同じく妻の実家も都内にあります。しかしそこに居るとも限らないので、警察にはすぐに「子どもたちが行方不明」と相談しました。でも、警察は妻の職場に連絡し、「子どもたちは安全な場所にいる」という妻の言い分を聞くと、「これ以上できることはない」と引き上げていきました。

弁護士のウソと学校の誤解

I: 子どもたちの学校はどうなったのでしょうか?

T:連れ去り後約3週間、妻は子どもたちの学校を休ませていました。それから、実家近くの小学校に転校させたようです。その学校に問い合わせたところ、当初は「あ、転校してきた田中さんですね〜。校長先生と話せるように時間を調整しますね」という話で安堵しましたが、その翌日電話をかけると、今度は「お父様と話せることは何もありません」の一点張りで驚愕しました。さらには110番通報もされて、学校に警察官が出動していたことがわかりました。警察署に開示してもらった文書によると、私が学校付近に居ないにも関わらず、「学校に乗り込んでくると思った。子どもを(学校から)連れ去られると不安になった」という理由で通報したようです。

I: 学校側はなぜそのような激烈な対応をしたのでしょうか?

T: あとから教育委員会に問い合わせてわかったことなのですが、妻の代理人弁護士が校長先生に対して「お父さんに接近禁止命令が出ている」と嘘の説明をしていたのです。それを学校側がそのまま信じてしまったんですね。その後、誤解は解けたものの、学校は私と娘たちの交流について協力的ではありません。

I: 学校側からは転校についてどのような説明があったのでしょう?

T: 何もありませんでした。転校には本来、両親の同意が必要なはずです。婚姻中ならなおさらのことです。それなのに、私の同意は一切取られませんでした。妻が一方的に手続きを進め、それを学校も認めたんです。この対応は、教育機関としてどうなんだろうと疑問に思います。

民法818条に基づく共同親権の原則

民法818条によると、父母が婚姻中の場合、親権は父母が「共同して行う」必要があります。

転校のような重要な判断については、父母の合意が前提となるべきことがわかります。

親子の絆を取り戻すために

I: 娘さんたちの学校には、何か働きかけをされましたか?

T: もちろんです。日常的に会えないなら、せめて学校で娘たちと会いたいと思いました。毎月1回、スクールカウンセラーさんに子どもたちとの面談をお願いしています。「毎回の面談の直後、5分だけでも会わせてほしい」と要望しましたが、学校側には無視されています。

I: 子どもと会うことができない状況が続く中、どのような気持ちでいらっしゃいますか?

T: 運動会や卒業式といった学校行事だけでも参加できればと思っています。授業参観が2日連続であったときは、初日に次女と会うことが出来ましたが長女は病欠。翌日はふたりとも休みだったため会えませんでした。子どもも、普段会えない親が学校の行事に来ることを楽しみにしているはずなのにがっかりです。

私が求めているのは「親として子どもに会いたい」という普通のことです。それが、こんなに難しいなんて、やるせないですね。

子どもの利益を第一に

I: 子どもとの交流が制限されるこの状況に対して、社会としてどんな改善が必要だと思われますか?

T: 学校や警察がもっと中立的な立場で対応することが必要だと思います。「同居している親」の意見だけで判断せず、別居中の親の意見にも、子どもの意見にも耳を傾けるべきです。それが、子どもの利益を第一に考える社会の在り方だと思います。

子供を犠牲にしてでも責任をとりたくない?

I: 今後、娘さんたちとの交流はどうなる予定でしょうか?

T: 裁判所で「調停」という手続きを通じて、具体的な交流頻度が決まる予定です。ただ、今のところ平均的なケースでは月に1回、3時間程度の交流が一般的だと言われています。正直、それでは少なすぎると思います。しかも、たとえその約束を妻が守らなくても、罰則がないんです。これって本当におかしいですよね。

I: 確かに、約束が守られないのに対応が取られないのは、大きな問題ですね。

T: 裁判所で決めた約束が守られず、裁判所も、役所も、学校も責任を避け、助けを求めても応じてもらえません。無理に会いに行くと110番され、連れ戻そうとでもすれば逮捕されてしまいます。これが現実です。

必要な変化とは

I: この問題を解決するためには、どのような変化が必要だとお考えですか?

T: いろいろありますが、まず社会全体の差別意識を変えることが必要だと思います。「子どもと同居していない親」というだけで、親としての権利が軽視される現状を改善しなければなりません。同居していない親にも、子どもと交流する権利があるという当たり前の考えを、社会が受け入れるべきです。

それに加えて、学校にも公平な運用を徹底してほしいと思います。今のままでは、片方の親の意見だけを聞いて判断することが多すぎます。親子の健全な関係を支える仕組みを、教育現場や行政がもっと積極的に整備してほしいですね。

読者へのメッセージ

I: 最後に、この記事を読む方々に伝えたいことがあれば、お願いします。

T: 子どもとの交流は、親としての基本的な権利です。さらに、子どもを日常的に養育することは権利であるだけでなく義務でもあります。それらが今の日本では軽視されています。同居していない親はもちろん、引き離された子どもたちも、非常に苦しんでいるのが現実です。特に「子どもと同居していない」というだけで、親としての権利が無視される現状には疑問を持ってほしいです。

私のような経験をする人がこれ以上増えないように、この問題について知り、関心を持っていただけたらと思います。それが、子どもたちの未来を守る一歩になると信じています。

I: 非常に貴重なお話をありがとうございました。

T: ありがとうございました。

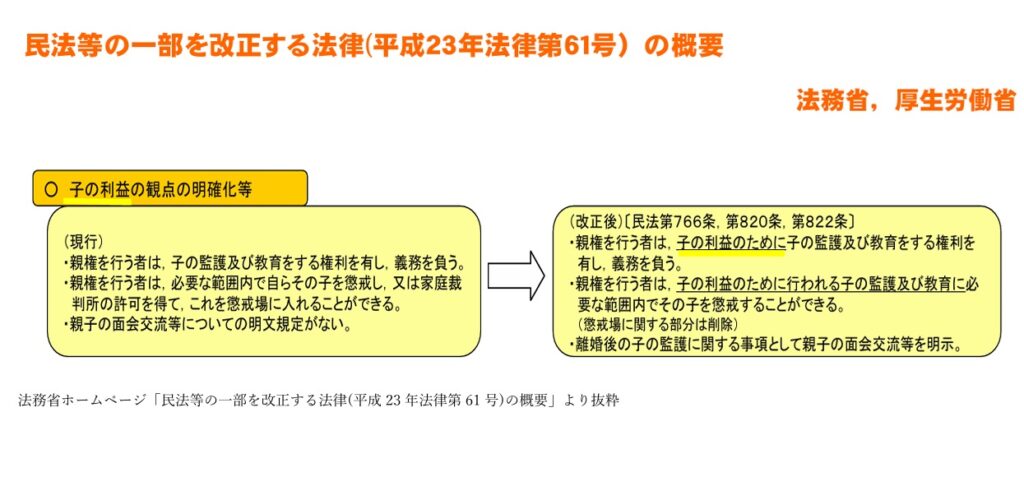

民法820条に、「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う」と明記されています。これにより、田中さんの上記の発言が法的根拠に基づいていることがわかります。

アイタイムズ編集部より:

2011年 (平成23年) の民法改正では、「親権が子の利益のために行使されるべきである」という理念を含む改正がされました。しかし2025年 (令和7年) 1月現在においても、子が親に会えないケースが多くあり、裁判所の実務で「子の利益」を最優先とする理念が反映されていない、との批判があります。

コメント